終究,我是最先忍不住的那個(gè)人哑舒。 記不太清這大半個(gè)月是怎么過來的了雨饺,找工作躬厌,突然情緒崩潰买雾,忍住牵敷,繼續(xù)找工作犁跪,又突然情緒崩潰椿息,再忍住,如此坷衍,反復(fù)發(fā)作寝优。 有些東西它就是一根刺,扎在...

-

負(fù)能量,慎點(diǎn)

-

-

本專題收錄一切與思考的相關(guān)文章侈玄。? 投稿須知:? 1.字?jǐn)?shù)不少于1000字婉刀。? 2.文章內(nèi)容原創(chuàng),結(jié)構(gòu)完整序仙。? 3.文章排版簡潔突颊,段落分明,無明顯錯(cuò)別字潘悼。? 4.文章內(nèi)不含有推廣和廣告性質(zhì)鏈接律秃,且圖片不得帶有水印。? 詳細(xì)投稿硬性要求治唤、推首標(biāo)準(zhǔn)棒动、想法專題群等事宜請閱讀最新的想法專題投稿指南:http://www.reibang.com/p/aad5d0c63049 本專題主編 耳月田:http://www.reibang.com/u/70b2c5336c95 秘?加想法專題群管理員微信(ID:807604252)進(jìn)簡書想法群

-

說不清對錯(cuò),才是生活

說不清對錯(cuò),才是生活一回頭宾添,二十多年就這樣過去了船惨。 時(shí)光,它帶走了缕陕、帶來了很多東西粱锐。 不知不覺中,看一件事情我不再那么絕對扛邑。對與錯(cuò)也不再那么分明怜浅。 我也曾懷疑過,是否是自己喪失了最基本的判斷能力...

-

可投稿到微博@留子堯冈绊,在微博私信我侠鳄,我會轉(zhuǎn)發(fā)出來的。

-

公告:野草詩會,簡詩毅该,花非花詩集博秫,是極光視界旗下的一個(gè)詩會潦牛。 極光視界擁有小程序,擁有在企鵝號挡育、百家號巴碗、大魚號、一點(diǎn)資訊即寒、搜狐等自媒體平臺橡淆。? 主編:劉漢皇 笙醉 編委:早的布布與茶茶 主播:微藍(lán)若海(公號 微藍(lán)若海 ) 笙聲醉 春夏(公號 HUABU717 ) 古月 故事特約: 康夢橋 茶詩花 特立不獨(dú)行_貓咕醬(公號 筱筱碎碎念) 梵雁平 詩評: 鑫丫頭 茶沫(公號 不語茶館 ) 微藍(lán)若海 詩界專欄: 早的布布與茶茶 金釵銀環(huán) 屈冰 余寞笙 簡小愛清歡 琢玉書生 祥夢青荷 六蓯(公號 六蓯敘事體 ) 月舞傾城 宣傳大使: 清白臉龐 笙醉 屈冰 成員:社團(tuán)專題【極光視界|社團(tuán)】的全體編審 歡迎喜歡詩歌愛好詩歌的朋友投稿。由于工作原因以及有許多朋友不希望詩歌被推送母赵。? 無法在推送前一一聯(lián)系作者授權(quán)逸爵。? 所以希望在 【極光視界 】公眾號【JIGUANGSHIJIE】及野草詩會下屬各平臺推送詩歌的朋友請聯(lián)系主編。 ?也可以投稿到【悠然別院】專題凹嘲∈螅或者發(fā)送郵件到郵箱:154572302@qq.com,? 內(nèi)容為詩歌五至十首施绎,一首需要自己的詩評溯革,另加個(gè)人簡介和生活照一張贞绳,投稿必須原創(chuàng)且不涉及政治問題谷醉。?? 關(guān)于專題審核問題,請參考:http://www.reibang.com/p/c6d4a836b2ad? 關(guān)于專題復(fù)核問題冈闭。大家可以及時(shí)聯(lián)系笙醉:?http://www.reibang.com/u/f0776215c65e俱尼。?? 另外,格律詩萎攒,詞一類的請投到《詩詞歌賦》專題遇八。? 歡迎加入野草詩會群,群號碼:434202542耍休。? 入微信群刃永,請加微信【 letty_l 】 并備注來源,表明入微信群羊精。? 歡迎喜歡詩歌的朋友加入斯够,交流討論均可。

-

-

談?wù)劯星槁卑Γ務(wù)勅松螅瑑H此而已

-

是否有想對他或她說的話竭恬,是否有想說卻沒有說出來的話,不論最后你是得到熬的,還是失去痊硕,讓我們一起見證你、我押框、他岔绸!

-

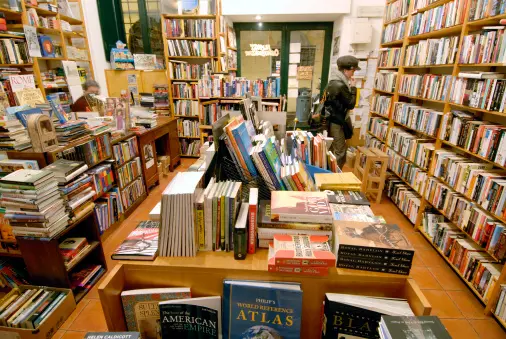

1.記錄那些讀書后的文字 2.建議投稿書友在標(biāo)題或文章前面有標(biāo)注/提及閱讀的書籍刚盈,方便審核通過

-

專輯暫時(shí)停止收稿,改為找稿制最域,擇良日重新再收谴分。

-

愛情這個(gè)似懂非懂似有似無鼎天,不舍的放棄卻也不清楚是否擁有舀奶,不是曖昧不清,不是朝夕相處斋射,是什么育勺?相伴相依??只溫暖你【關(guān)注微信公眾號:會說話的貓(頭像與簡書上一致)】簡書上未通過的投稿,會在微信平臺上推送

-

風(fēng)月無古今罗岖,情懷自深淺

風(fēng)月無古今罗岖,情懷自深淺“年輕時(shí)奮斗于城市涧至,年老時(shí)休閑于鄉(xiāng)村”,有時(shí)候會想桑包,等到暮年南蓬,白發(fā)蒼蒼,靜坐于庭前院落哑了,賞花開花落赘方,談年少輕狂的歲月,養(yǎng)花種菜弱左,過著采菊東籬下窄陡,悠然現(xiàn)南山的日子。 閨蜜她們總...

-

西瓜是豎著切科贬,還是橫著切

我是不是真的錯(cuò)了泳梆,雖然我并不覺得自己錯(cuò)了鳖悠。 他說我從來沒有把他放在第一位榜掌。 他說我手上的任何一件事都比他重要。 可是乘综,為什么我會覺得他想要的那種在乎禁錮的人窒息憎账。 心好累,我...